実践

1. すなおさ

〈ブルグミュラー25の練習曲〉より

この曲で学ぶこと

レガートの作り方

1. 手首の回転・重心移動

2. 手首の呼吸,息つぎ

3. フィンガーペダル

音楽が進む方向とエネルギー

留意点:

1. 爪の先をそろえて鍵にのせること

2. 爪の先と手の重さだけで打鍵すること

レガートの作り方

ピアノの技法の一番の基礎が「レガ�ート」です。

レガートは手首の動きで作ります。

手首の動きはおもに二つ,〈手首の回転・重心移動〉と〈手首の呼吸〉です。

1. 手首の回転・重心移動

指先を鍵盤の上にのせ,指先を支点にして音から音へ(鍵から鍵へ)手の重心移動をしながら打鍵すると,手首が回転するように動くのがわかります。これを〈手首の回転〉〈手首の重心移動〉と呼んでいます。レガートで弾くときは,この手首の動きを使います。

イメージ図

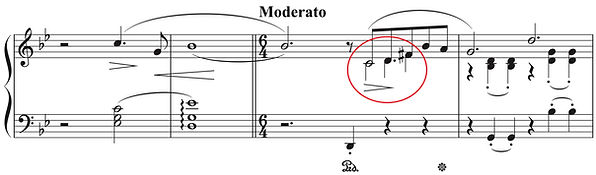

下の譜例を見てみましょう。

まず1小節目,ソミレドの鍵に5321の指を軽くのせておきます。

5(ソ)の音をInで打鍵したら,続けて手の重みを3-2-1と順に移動させ,打鍵していきます。

3小節目には,1(親指)を2の指が越える運指が出てきます。

この場合,1の指を軸にして肘ごと回転させて2の指をシの鍵に持っていきます。

親指を越えるとき,親指が下をくぐるときは,必ず肘の動きを連動させて行います。

2. 手首の呼吸・息つぎ

演奏中,指先には常に手の重みがのっています。が,フレーズの終わりや長めの休符ではその重みを抜き,手首を楽に脱力します。手首を上にふっと上げると力や重みが抜けていきます。

これを〈手首の呼吸〉あるいは〈手首の息つぎ〉と呼びます。

5小節目は長いクレッシェンドcresc.から始まり,7小節目の長いアクセントを経て,8小節目のあたままで音楽がどんどん盛り上がります。そしてフレーズ・オフ(3拍目)でおさまり,その後四分休符があります。(緑色で囲った箇所)ここが〈手首の呼吸〉の箇所になります。

3. フィンガーペダル

残響を作るときは,ふつうは足の右側のペダル〈ダンパーペダル〉を使います。

が,ダンパーペダルを踏むと音が濁ってしまうとき,あるいは特定の音だけを残したいときは,残したい音の鍵だけ指先で押しっぱなしにして残響を作る方法があります。

それを〈フィンガーペダル〉と呼びます。

フィンガーペダルはレガートを作るときにも活用できます。

フィンガーペダルの手法を、ここでも使ってみましょう。

5の指はソの鍵に2拍間置いたままにします。ミレド(3-2-1)は指先で軽く鍵をなでるように打鍵します。

音楽が進む方向とエネルギー

これは一番上の楽譜と同じ楽譜です。あらためて全体を眺めてみます。

楽譜を読むときはおもに「強弱記号」「テンポの変化」を探して読み進めていきます。

この二つが,音楽のエネルギーが動く印になります。

全体を眺めわたすと,3段目と4段目に強弱記号とテンポ変化の記号(riten.)が集中しているのがわかります。ここがこの曲の中で音楽エネルギーが高まるところで、この曲の頂点(クライマックス)がここにあることもわかります。

長いアクセントと長いクレッシェンド

長いアクセントはデクレッシェンドと読み違いやすく,長いクレッシェンド(cresc.)はなんとなく軽んじられやすい記号です。しかしどちらも音楽を読み取る上では非常に重要な記号であります。

cresc.が出てきたら,次の強弱記号が出てくるか,フレーズ・オフになるか,基本的にはそこまでクレッシェンドし続けます。長いスパンのクレッシェンドなので,力配分,手にかける重みの配分を計算して弾きます。

長いアクセントかデクレッシェンドか,同じ形であるため見分けるのは容易ではありません。

この曲の場合,長いアクセントがどれも性格の強い音(和音)についているため,それを強調するための長いアクセントであるとわかります。しかし曲によっては本当に音を小さくしていくための目的で使われている箇所もあります。(6.「進歩」最後の小節,など)

長いアクセントとして書かれている箇所でデクレッシェンドと読み違えて音をど�んどん小さくしてしまうと,音楽が消極的になり,この曲の意図とは別の音楽になってしまうのです。

【余談】フィンガーペダル:ショパンの例

フィンガーペダルで弾くかどうかは弾き手の判断で,通常は楽譜には書き込まれていません。

が,ショパンの初期の作品にはフィンガーペダルの指示と思われる記譜がよく見られます。

下の譜例はバラード1番Op.23の主題の箇所ですが,ここでフィンガーペダルを使う効果は残響でもレガートでもなく,手を鍵盤に据え置いておくことだと思われます。手を鍵盤に据え置くと必然的にStayの打鍵しかできず,ここには柔らかい音色がほしいのだとわかります。

ダウンロード用楽譜