実践

15. バラード

〈ブルグミュラー25の練習曲より〉

この曲で学ぶこと

1. 和声法、和声進行、和音の基礎を耳で学ぶ

- 不安や不安定感の表現:減七和音、転回形

2. ビート(拍)を確実に維持すること

1. 和声法,和声進行,和音の基礎

音楽は,ひとつの音だけでは成り立ちません。

複数の音の組み合わせで音楽は作られています。

複数の音の並べ方のひとつは〈旋律〉そしてもうひとつが〈和音〉です。

和音は情景や色合いを作ります。

ここではどのような色合いを作っているでしょう。

まず,弾いて,耳で感じてみましょう。

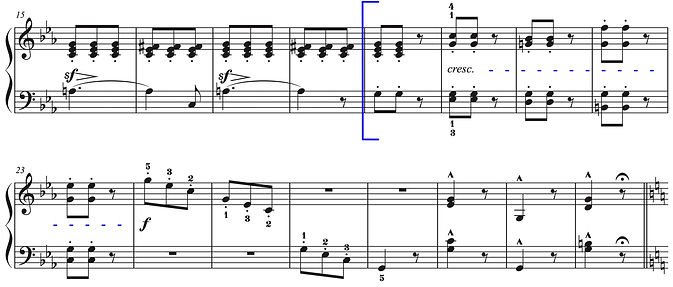

冒頭部分

右手でずっと続く8分音符の和音(c-minor/ド-ミ♭-ソの短三和音)

2段目

性格の強い減七和音(dim7/左ラ・右ド-ミ♭-ファ♯)

この後冒頭部分と同じフレーズが繰り返され……

3,4段目(青いカッコ記号から後/G:ソ-シ♮-レ,G7:ソ-シ♮-レ-ファ)

【19〜23小節】c-minor 第2転回-第1転回-G 第2転回-G7 第1転回-c-minor 基本形

【24〜27小節】c-minorの分散和音

【28〜30小節】c-minor第2転回-ソ単音-G 基本形

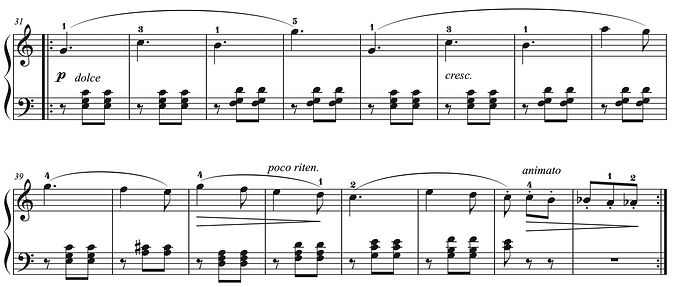

5,6段目

ハ短調からハ長調へと転調します。

そして音型も変わります。

少しワルツのような雰囲気もあります。

左手は優雅なステップを感じさせます。ほとんどの和音が転回形(40,41,44,45を除く)です。

2ページ目-1段目

性格の強い減七和音がここでも出てきます。(47-48,51-52小節)

ハ長調のままですが,すでに短調へ向かう空気感が醸し出されています。

その後ハ短調へ,最初の主題に戻ります。

Coda

最後はc-minor基本形で決然と終わります。

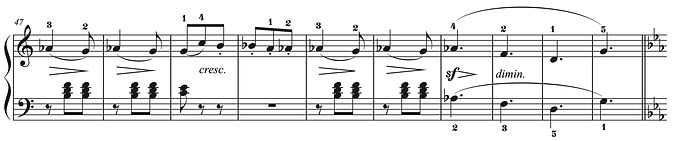

和音の安定感・不安定感・不安感

和音の安定感は,和音の一番下の音(バス)の音でほぼ決まります。

ドミソ(C-major)ならドの音が一番下にあると安定します。

下の譜例だと左手の音が一番下の音(バス)になります。右手のドミソの順序(ミソド,ソドミなど)はあまり影響ありません。

ドミソのうち,ドが一番低い場合「基本形」,ミが一番低い場合「第1転回」,ソが一番低い場合「第2転回」と呼びます。数字が増えるほど不安定になっていきます。

転回形の続く3,4段目は,不安定感・不安感を表現する箇所と言えます。

下の譜例は,左側がハ長調,右側がハ短調(この曲の調)です。

不安定感・不安感の極致「減七和音」(dim7)

ドラマの効果音でもよく使われる和音です。

どのようなシーンで使われるか,想像してみましょう。

和音には「和声法」というルールがあります。

追々,少しずつ学んでいきます。ここでは聞いた感じの安定感・不安定感・不安感を

感じておいてください。

2. ビート(拍)を確実に維持すること

3/8のビートは少々危険です。

3拍子の曲は3拍が回転するように進んでいきます。

そのため,うっかりすると回転しすぎて速くなってしまったり,左手に難しい音型が出てくると逆に遅くなってしまったり,ということが,2拍子・4拍子の曲より起こりやすいです。

右手はずっと同じ8分音符の和音を刻み続けます。

同じ音型が続く箇所は音の質を変えずに打鍵し続けます。

3-4小節の左手がクリアにはまるテンポで弾き始めます。

中間部のハ長調に転調するところでテンポが見えなくなりがちなので,メトロノームを使って丁寧に合わせていきます。

20小節目のcresc.までは,強弱記号はすべて左手に付けられています。右手の和音がこれにつられて強くなったり弱くなったりせず、右手は冒頭の指示「p misterioso」を維持します。